’20대부터 노화는 시작된다’, ‘피부 노화의 주범은 자외선’, ‘근력운동으로 노화를 막을 수 있다’, 눈에 잘 띄는 건강정보 기사 제목입니다. 평균수명이 길어지면서 노화는 우리의 인생주기 절반의 관심사가 되었습니다. 더 젊고 더 오래 남는 삶을 누리기 위한 노력, 인공위성도 마찬가지입니다. 이제 수명이 다 된 운명 아니었냐고요? 음, 틀린 말은 아니지만, 그래도 할 수 있는 노력이 있다고 해요. 노화를 늦추기 위해 인공위성의 히터를 끄고 켤 수 있다는 게 과연 사실일까요?

‘아리랑 2호는 아직 돌고 있습니다’ ‘천리안 위성 1호는 당초 설계수명보다 2년 연장된 9년…'(2020년 4월 1일, 기상관측 임무 종료 시점)’ 5년간의 정규 임무를 마치는 아리랑 5호의 운용 기간을 2020년 8월까지 2년 연장…'(2018년 8월 21일 기사)'(2015년) 굿바이 아리랑 2호…당초 운영수명 3년으로 설계됐지만, 2년씩은 아리랑 2년 연장이었다.

우주로 간 위성은 꼭 한 번 이상 임무 연장이 정해졌어요 아리랑 2호는 처음 3년에서 3배로 늘어난 총 9년간 임무를 수행했고, 현재까지 설계수명 대비 최장 인공위성이 되었습니다. 위성 개발진을 만나면 한번씩 들을 이야기가 있는데요. 아리랑 2호 아직도 잘 돌아다니고 있어요. 저 혼자 우주를 배회하는 위성을 잠시 머릿속에 그리다가 이내 요즘 뭐하고 지내냐는 안부(?)를 묻기도 합니다. 보통 임무종료가 선언되면 연구용으로 전환합니다. 본래의 임무는 아니지만, 남은 수명이 다할 때까지 궤도 수정도 해보고, 힘들게 교신이 가능하다면 영상의 품질도 확인해 봅시다. 위치 확인은 가끔 할 수 있기 때문에 궤도가 얼마나 떨어졌는지도 알 수 있지요. 설계 수명, 임무 수명, 남은 수명… 헷갈리죠? 설계 수명은 정규 임무 기간이 만료되는 시점입니다. 이 시기가 다가오면 한국항공우주연구원과 과학기술정보통신부는 각 분야 전문가 위주로 검토위원회를 구성해 기술 점검을 하게 됩니다. 위성의 본체·탑재체가 정상 작동하는지, 교신은 잘 되는지, 궤도는 유지하고 있는지, 연료는 남아 있는지, 영상 품질이 좋은지 등을 확인합니다. 이 위원회를 통해서 임무 연장이 결정되면 임무 수명이 연장되는데요. 이후 같은 절차를 거쳐 임무 종료가 선언되면 인공위성은 천천히 지구로 추락하거나 더 먼 우주로 보내질 때까지 남은 수명을 다하게 됩니다.대부분의 인공위성은 더 이상 궤도속도를 얻을 수 없을 정도로 고도가 낮아지면 대기권을 초고속으로 통과하여 소멸합니다. 이 기간이 50~70년 정도 걸립니다. 먼저 임무기간까지 더하면 인공위성의 총수명은 사람과 비슷한 샘입니다. 위성개발 역사가 20여 년밖에 안긴 한국에서 지구 품에 다시 안겼다는 소식을 전해온 인공위성은 아직 없었습니다.

전자파 시험을 준비 중인 차세대 대중형 위성 1호 우주환경시험 때부터 인공위성은 금박복(다층박막단열재)을 입는다.인공위성의 실제 내구성은 설계수명의 2배, 이처럼 우리 위성이 설계수명을 훨씬 넘어 2~3배까지 임무를 연장할 수 있는 이유는 당연히 튼튼히 해일 것입니다. 하지만 우리뿐만이 아닙니다. 세계의 인공위성 개발국(혹은 개발 회사)이 수명 연장을 위해서 노력하고 있습니다. 부품은 같은 것을 2개씩 넣고, 1개가 고장나거나 손실되면 다른 1개를 작동시킵니다. 노화의 주범 중 하나라는 우주방사선(Spaceray)을 차단하기 위해 하나를 그대로 실을 수는 없습니다. 특히 전장품이 취약한데요. 반도체 내성 설계는 기본으로, 세라믹 등으로 전체를 덮어 버리는 패키징으로 중무장을 합니다. 우주에 그대로 노출되는 표면은 가합니다. 위성을 덮고 있는 금박지(다층 박막 단열재)는 우주선과 태양열을 방지합니다. 태양 전지 패널도 마모가 심해 설계 면적을 크게 합니다. 열을 빼는 방열판도 오염물질이 쌓여서 성능이 떨어지기 때문에 생애주기를 고려하여 설계합니다.

▶인공위성 오염물질 미리 배출하는 베크아웃 http://blog.naver.com/karipr/221563762562

즉, 대부분의 위성이 실제 내구성은 설계 수명의 2배 이상으로 제작된다고 생각하면 됩니다. 워낙 1회 발사제작 비용이 비싸기 때문에 실패와 고장률을 줄이려는 노력은 당연하죠. 덕분에 큰 고장이 아니라면 싣고 간 연료가 완전히 떨어지지 않으면 더 오래 사용할 수 있습니다. 특히 수리를 할 수 없다는 것은 인공위성의 가장 큰 약점입니다. 단 하나의 ‘능동적’으로 수명관리를 할 수 있는 방법이 있습니다. 히터입니다 히터를 어떻게 켜겠다는 걸까요?

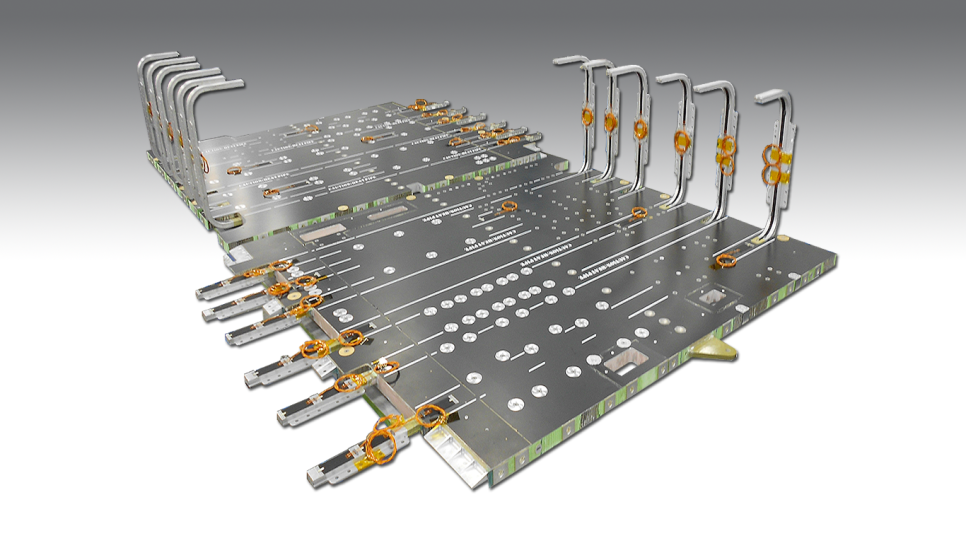

인공위성 히터는 부품별로 개별적으로 설치되는 것을 원칙으로 하고, 히터 패널이 부족할 경우, 같은 패널에 위치한 부품은 동시에 열제어가 되도록 히터를 적절히 배치한다. <사진출처=aascworld.com>두개의 히터로 극한의 추위를 막는 기본적으로 인공위성의 열제어는 단열(다층박막단열재)을 기본으로 하며 추운곳에 히터를 켜는 방법으로 합니다. 자동차도 에어컨 가동보다는 히터 연료 소모량이 적잖아요. 기계 자체의 발열은 히트 파이프가 어느 정도 잡아주고, 태양열이 강하게 들어올 때는 방열판으로 열을 빼줍니다. 이 4가지(단열재, 히터, 히트 파이프, 방열판)가 인공위성 열 제어의 기본입니다만. 이 중 오로지 능동적으로 열 제어를 할 수 있는 것이 히터입니다. 지상에서끄라는명령을하는것이아닙니다. 소등 온도 범위가 설정되어 있습니다. 예를 들어 컴퓨터의 작동온도가 -20℃에서 30℃ 사이라면 히터는 -10℃에서 점등하고 0℃가 되면 꺼지는 식입니다. 이 작동 범위는 컴퓨터에 의한 명령으로 지상에서 조절하는 것이 특히 꼭 필요할 때가 있습니다.

▶인공위성 히트파이프가 궁금하다면, http://blog.naver.com/karipr/221667640030

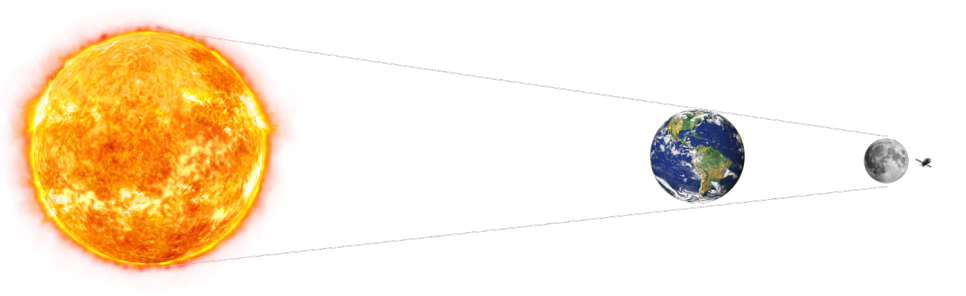

예를 들어 달 탐사선은 태양-지구-달-위성의 순서로 배열되면 위성 내부의 온도가 급격히 떨어집니다. 저희는 이것을 월식이라고 합니다. 이 때 히터 작동 온도 범위를 그대로 두면 너무 자주 가동할 겁니다. 전력도 최대한 아껴야 하는데 히터 많이 틀었다고 방전되면 우주선들이 위험해질 거에요. 이럴 때는 히터의 작동 온도를 낮게 설정해야 오히려 생존력을 높일 수 있습니다. 정지 궤도에 올라가 있는 천리안 위성도 춘분과 추분, 그리고 일식 때 태양 빛에 가립니다. 역시 방전에 대비하기 위해서는 온도 제어 소프트웨어에 새로운 명령을 내려야 합니다.

인공위성의 설계수명이 길수록 정교한 열제어 소프트웨어가 들어갑니다. 내부 온도가 비정상적으로 내려가는 경우 이외에도, 라이프 사이클에 의해서 몇개의 모드로 구분될 수 있습니다. 예를 들어 촬영 품질은 아주 좋지만, 태양전지가 노후화되어 전력량이 좋지 않으면 히터의 가동 범위를 조정하는 것입니다. 이렇게 소프트웨어의 명령에 따라 작동하는 히터가 있는 반면 기계적 스위치도 있습니다. 어느 정도 열이 가해지면 자동적으로 사라지는 방식입니다. 온도를 능동적으로 제어할 수는 없지만 우주에서의 비상상황을 고려하면 이 두 히터를 현명하게 사용해 노후 관리를 할 수 있습니다.

◆한국의 열위도선에도 열제어 소프트웨어가 들어간다.

기획제작 : 항공우주Editor 이종원 내용감수 : 위성기술연구부 장병관 박사