TV 수상기 피플미터 방식의 시청률 위상 저하, 알면서도 침묵하는 현실 왜곡된 시청률, 콘텐츠에도 악영향 정부가 총대를 들여 대책을 마련해야 한다.

중앙선거방송토론위원회 주관 첫 대선후보 TV토론 다음날인 22일 여러 방송사의 토론 중계가 시청률 상위권 프로그램에 올랐다.전통적인 TV 시청률 강자인 KBS1의 중계가 닐슨코리아(8.0%), TNMS(8.2%)에서 모두 1위에 선정됐지만 나머지 방송사의 사정은 다르다.

닐슨의 시청률 상위 프로그램 기준으로 MBC 토론 중계가 13위(5.0%), SBS는 18위(4.2%)를 차지한 반면 TNMS 순위에서는 SBS(4.4%)가 15위로 MBC(3.9%)를 3단계 앞섰다.

절대 시청률이 낮은 종편 채널의 경우 편차는 더 크다. 닐슨 집계에서는 4.7%로 4위에 랭크된 JTBC가 독보적이고 채널A가 3.0%로 10위에 그쳤지만 TNMS 순위에서는 JTBC가 포함되지 않았다.

TNMS 시청률 상위 프로그램에서 종편 순위는 15위 채널A(2.2%), 18위 TV조선 1.7%, 19위 MBN 1.6% 순이었다.

▲ ⓒ gettyimagesbank 조사기관별로 들쭉날쭉한 시청률 문제가 하루 이틀 지적된 사안이 아니다. 근본적으로 미디어 이용 행태의 변화를 따라가지 못하는 피플미터 방식 조사에 대한 의문은 이미 내게서 제기돼 왔다.

시청률 조사기관은 패널에 설정된 가구의 TV 수상기에 시청률 측정기기인 ‘피플미터’를 부착하고 해당 가구 구성원은 TV를 볼 때 기기와 연결된 핸드셋에 부여된 고유번호를 입력해야 한다.

시청률 조사가 이뤄지는 시간에 TV를 켜고 정보를 입력해야 시청률 조사에 포함되는데 이미 30여년 전 방식이다. 닐슨코리아가 1991년부터 피플미터 기반의 시청률 조사를 시작했고 1999년 지금의 TNMS(당시 TNS)가 합류했다.

이후 사실상 독점 지위를 가진 닐슨은 4000여 가구를, TNMS는 3000여 가구를 패널로 하고 있다. 민간기업이기 때문에 해당 패널에 대한 상세한 데이터는 해당 기관만 알고 있다.

TV 시청률과 실제 콘텐츠 이용 행태 간 괴리는 갈수록 두드러지고 있다. 지난달 종영한 SBS 드라마 ‘그해의 우리는’은 3%대 시청률로 시작해 5.3% 시청률(닐슨, 전국단위)로 종영했지만 OTT 순위에서는 상위권을 차지했다.

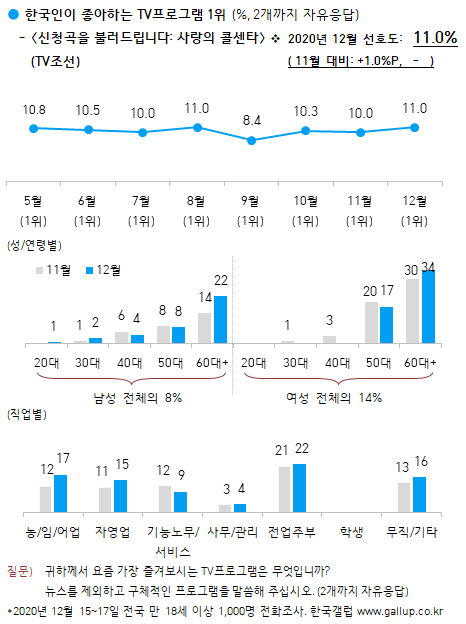

지난달 25일 한국갤럽이 공개한 한국인이 좋아하는 TV 프로그램 조사에서도 3위에 오른 바 있다. 지난해 시청률이 저조하다고 기사화된 JTBC ‘구경이’ ‘알지만’ 등은 한국리서치의 OTT 시청 지표에서 순위권에 올랐다.

조사 패널 자체가 왜곡됐다는 지적도 제기된 바 있다. 한국케이블TV협회가 이른바 ‘0% 시청률’을 문제 삼은 사례가 대표적이다. 시청 기록이 있음에도 불구하고 조사 패널이 적게 반영되지 않았다는 것이다.

지난해 10월 협회는 닐슨 시청 패널 자료에서 IPTV는 126%로 과대표집된 반면 케이블TV는 60% 수준으로 과소대표되고 있다고 주장하기도 했다. 중소 PP의 경우 수익에 직격탄이 된다는 불만이 나온 이유다.

방송통신위원회의 통합시청점유율 도입이 수년째 시범사업 수준에서 벗어나지 못하는 가운데 통합시청 지표에 대한 논의는 사실상 ‘멈추기’ 상태다. 일부 방송사 등에서 나름대로 지수를 만들어 발표하고 있지만 공신력은 부족하다는 지적이다.

CJ ENM은 지상파, 종합편성, 일반 PP 등을 대상으로 발표하는 ‘콘텐츠 영향력 지수'(CPI), KBS는 본방송·재방송·VOD 시청 등을 더해 화제성을 측정하는 ‘코코파이'(KOCOPIE) 등을 발표한 바 있다.

하지만 이는 특정 기업, 방송사가 각사에 유리한 지표를 만들었다는 시선에서 자유롭지 못한 게 현실이다. 방송통신위원회 코바코의 ‘가치정보분석시스템'(RACOI)은 사실상 존재감이 미미하다.

광고업계에서는 기존 공인된 시청률 이상의 대안을 찾기 어렵다는 입장이다. 광고업계 관계자는 “미디어별 표본이 명확한 플랫폼에 광고를 판매해야 하지만 명확하지 않은 지표를 근거로 삼기는 어렵다”고 전했다.

IPTV의 경우 셋톱박스를 이용한 맞춤형 타깃 광고인 어드레서블TV를 확대하고 있지만 관련 데이터가 공개적인 시청 지표로 제시되지 않고 있다.

▲ ⓒ 게티마이즈뱅크 문제는 이 같은 시청률 지표 문제가 광고 판매뿐 아니라 콘텐츠 질에도 악영향을 미칠 수 있다는 우려다. 시청률 위상이 예전 같지 않다고는 하지만 지금도 방송 제작 현장에서는 상당한 영향을 미치고 있다.

한 지상파 방송사 PD는 “모두가 객관적으로 인정하는 것은 시청률밖에 없다 보니 현실과 동떨어진 지표를 보면서 프로그램 성공의 기준으로 삼는 말도 안 되는 상황이 반복되고 있다”며 “제작자 입장에서 시청률은 파일럿 프로그램이 정규 편성이 되는지, 광고가 얼마나 들어오는지 등 영향을 받을 수밖에 없어 결국 시청률을 바라보며 프로그램을 만들게 되는 것 같다”고 털어놨다.

왜곡된 시청 지표가 콘텐츠 획일화로 이어질 수 있다는 우려도 있다.

박상호 공공미디어연구소 연구실장은 “고정형 TV를 시청하는 사람들은 중장년층일 가능성이 높아 이분들이 좋아하는 프로그램이 시청률이 높다”며 “TV를 켜면 트로트가 나오고 막창 드라마가 나오면서 ‘먹방’만 나오는 쏠림 현상이 심할 수밖에 없다”고 우려했다.

그러면서 “지상파도 종편에서 트로트 위주로 가니까 따라가지 않았나. 새로운 장르 개발과 트렌드를 선도하는 콘텐츠는 TV 시청률을 충족시키지 못한다. 결국 콘텐츠 방향이나 선순환에는 긍정적인 영향을 미치지 못하게 된다고 지적했다.

박 실장은 지역 케이블의 경우도 힘을 잃은 것 아니냐.

미디어의 의미와 다양성 면에서 저장하고 지원해야 하는 미디어가 있어 이를 매개하기 위해서는 제대로 된 조사가 필요하고 이를 통해 적재적소에 투자가 이뤄져 시청권을 보장할 수 있어야 한다”고 지적하면서 “최근에는 OTT 데이터도 명확하고 IPTV 셋톱박스 데이터도 있다.

조사하는 방법과 경로는 더 단순해졌다.

시청권 보장을 위해 정부가 총력을 다해 나서야 한다고 말했다.

박건식 MBC 공영미디어국장은 “지금은 방송국에서도 예전처럼 시청률에 의존하지는 않는다.

가장 큰 고민은 복합 멀티플랫폼 시대의 시청지표를 어떻게 통합하고 계량할 수 있느냐”며 “각사로선 자사에 유리하게 세팅할 수밖에 없다고 본다.

광고주와 방송사를 연결하는 광고전문재단 또는 미디어재단 같은 곳이 통합되어 미디어에 대한 전반적인 싱크탱크 기능을 하는 것이 필요하다고 밝혔다.

[출처] 30년 된 TV 시청률 집계에 언제까지 프로그램의 운명을 맡길까 <사회> 노지민 기자 – 미디어오늘(mediatoday.co.kr)